等级:新兵

头衔:未定义

帖数:24

金钱:352

Y 币:2

|

|

{收藏} 楼主 信息 | 留言 | QQ | Email | 主页 | 编辑 | 引用

精华帖子 精华帖子 |

“柴窑出北地”辨(续)

二、“北地”就是“北地郡”?

著名考古专家禚振西老师在《柴窑探微》一文中写道:“对柴窑窑址有记载的重要记载,明以前还尚未见有,明代最早者当首推曹昭洪武版本的《格古要论》。该版本之书,笔者十多年来寻找未果”。“笔者认为《格古要论》的原著和《夷门广牍》的记载是正确的”;“考查曹昭原著《格古要论》······该书所记载的‘柴窑出北地’应该是正确无误的。此处的‘北地’也应该是一个范围不大比较具体的地址。” “那么,古代是否有具体的‘北地’之地点呢?回答是肯定的。考查古代的地理沿革不难发现,‘北地’是一个古代的郡名。”“自汉代以来,黄堡窑所在的同官县正是在北地郡的辖区内,特别到三国魏后,窑址更是处于北地郡的‘实土’之地中。”于是,禚老师最后结论道:“因此笔者以为‘柴窑出北地’,窑址在北地郡同官黄堡。至于王佐的增补,笔者认为是画蛇添足,将人们引向了误区。”

对于禚振西老师的上述考证以及所得出的结论,笔者也想通过更加全面、细致地考证加以辨析,以正视听。

《辞海》说,“北地”有两种含义,一是作地名,古有“北地郡”;二是作方位词,与南对应,可解释为“北面的地方”或“北方”。

作为地名的“北地郡”,《辞海》有以下详释:

1、战国秦置(前475—公元214年),治义渠(今甘肃西峰市),

西汉(前206—公元8年)移治马岭(今甘肃庆阳西北),东汉(25—至多220年)移治富平(今宁夏吴忠西南),东汉末并入羌胡。

2、东汉末重置,寄治冯翊(yi)界,三国魏(220—265年)割冯翊为实土,相当于今陕西耀县、富平,其后辖区时有伸缩,西魏(535—580年)改为通川郡。

3、北魏(386—532年)置西北地郡,治彭阳(今甘肃庆阳西南),北周(558—581年)改名北地郡,隋开皇元年(581年)中废,隋大业(605年)初改置幽州,治安定(今宁县,辖今甘肃西峰、宁县、合水等地),唐武德元年(618年)改为宁州。

从以上“北地郡”的演变历史我们可以看出,自战国时期的秦置北地郡,到“隋开皇元年”废置,前后历经1200多年;在这期间,北地郡的设置并非一以贯之,而是时存时废,所辖地域也在不断变化。而真正把“耀州”划归北地郡管辖的,只有三国时期的魏(220—265年),而且是在“魏”把冯翊之地纳入北地郡的实际管辖范围之后,后来所称耀州的部分地方才属于北地郡的辖地,历时也仅仅45年。在其余一千多年的时间里,即使有北地郡的设置,但与耀州却无干涉,因为耀州都不在北地郡的管辖范围之内。

铜川是耀州窑的所在地。《铜川历史发展》记载得更加简明扼要:“铜川,原名‘同官’。铜川夏、商隶属古雍州。秦属内史地。西汉景帝二年(前155)开始设置县,隶属左冯翊。三国魏时隶属北地郡。北魏太平真君七年(446)设置铜官县,隶属北地郡。北周建德四年(575),铜官县改名同官县,隶属宜州。隋、唐曾隶属雍州、京兆郡。从五代后唐同光三年(925)起,历经宋、金、元、明、清,均隶属耀州。”

根据上述记载,“铜官”在西汉景帝二年(前155年)设县,属左冯翊郡管辖;到三国魏时才属北地郡管辖,魏(220-265),享国仅45年,也就是说铜官县属三国魏时北地郡管辖的时间只有45年;北魏于公元386年立国,公元446年(北魏太平真君七年)设铜官县,隶属北地郡,北魏灭亡于公元534年,距公元446年设铜官县划归北地郡管辖,也仅仅88年。自此之后,历朝历代就再也没有“北地郡”的政区设置。

根据《铜川历史发展》的记载,作为耀州窑所在的同官,在历史上属于北地郡管辖的时间,与《辞源》的解释大体是一致的,其时间是十分短暂的,在耀州和同官数千年的历史沿革中,只是弹指一挥间。更为要紧的是,在柴窑烧制的后周显德时期,北地郡在近400年之前就不复存在了(北地郡在隋开皇元年,即公元581年被废后,中国历史上就再也没有过“北地郡”的政区设置),五代后周显德时(“显德”是后周太祖、世宗、恭帝共用的一个年号,历时仅九年。)耀州就是一个领刺州史的州级政区,其政区的名称也叫耀州。

大家知道,行政区划的设置、命名,自古以来都是国家之大政,要受到国家法律的严格约束。一旦新的政区被划定,新治所的名称被确定,任何国家机关和个人都必须严格遵照执行,不得有违。尤其是官方的文书以及文人的著述,都必须按照中央政府的政令规范使用,绝不能用前朝的名称来称谓本朝的政区和治所。曹昭撰写《格古要轮》的时间在明朝洪武年间,当时耀州的州名叫辉州,属西安府管辖。倘若柴窑果真出在耀州,曹昭在行文时,就应该按照明朝的法度明明白白地写为“柴窑出辉州”。柴窑创烧于五代后周柴世宗执政时期,这一点曹昭是十分清楚的。退一万步讲,如果曹昭确认柴窑出自耀州,他也应按照后周的法度记载为:“柴窑出耀州”。因为五代后周显德年间,现在的耀州,当时也叫耀州,他又何必绕圈子,用“北地”这样一个早在近800年以前就已经废止了的郡名,使自己需要明白无误表达的意思反而变得扑朔迷离呢?这是有违法度和常理的[“北地郡”废止于隋开皇元年(公元581年),曹昭的《格古要论》成书于明洪武二十一年(公元1338年),其间相距757年]。

举两个例子:某人出生于河北省承德市,当他填写履历表时,会不会在“籍贯”一栏里写上“热河省承德市”呢?肯定不会。“热河省”是1914年2月,中华民国政府设立的特别区域,1928年9月17日国民政府正式公布将“热河”改为省,史称“热河省”;新中国建立后仍袭旧置;1955年7月30日经中华人民共和国全国人民代表大会第二次会议批准,宣布撤销热河省,承德市及另外8个县划归河北省管辖。热河省的撤销,距今仅仅50多年,当今之世,无论公文、著述还是人们的口头表述,有谁还会把承德市说成是“热河省承德市”呢?同样,自1997年6月18日中央政府宣布重庆“直辖”以后,人们在谈到重庆时,再也不会像此前那样把重庆说成“四川省重庆市”,也不会说“成渝铁路是四川省境内的一条经济大动脉”,而要说“成渝铁路是连接四川和重庆两省、市的经济大动脉”。那么,曹昭在《格古要论》这样一部严肃的学术著作中,谈及柴窑的产地时,能够使用已经废止近800年的“北地郡”来加以表述吗?

所以,无论从哪个角度讲,“柴窑出北地”中的“北地”,不是作地名用,因此不能把它理解成“北地郡”。

至于禚振西老师说:“我们再从‘北地河南郑州’的语法和地理沿革观察。按此种语法,就是大地名在前,小地名在后,故‘北地’应包括并大于‘河南’、‘河南’又包括并大于‘郑州’。但包括并大于‘河南’的‘北地’,在历史上根本没有。有的只是‘北方’、‘北国’、‘江北’等名称。从来没有用‘北地’来代替可以包括‘河南郑州’的‘北方、‘北国’、‘江北’等称谓。曹昭和周履靖都是学识渊博的文人,绝对不会犯此种语法和地理沿革上的错误,也不会泛泛而指,其所指应是有具体地点的‘北地’。”

按照禚老师的理解,把“柴窑出北地”说成“柴窑出北地河南郑州”,是犯了“语法和地理沿革上的错误”。我们认为,把“柴窑出北地河南郑州”硬要说成“柴窑出北地郡”,才是真正犯了“地理沿革上的错误”。如果实在认为还有错的话,那也不是“语法上的错”,而是逻辑(形式逻辑)上犯了错。因为内涵小的概念、外延就大,相反内涵大的概念、外延则小。如果把“北地”理解成“北地郡”,那么“河南”当然不能被“北地”所周延。问题是,“北地”在《辞海》里有两种解释,除了用作地名,专指“北地郡”而外,在古今汉语里更多的则是用作方位词,当“北面的地方”或“北方”讲。那么“北面的地方”、“北方”当然就“大于并可包括河南”。所以,“北地”用在“河南”之前修饰和限制“河南”,既没有语法错误,也是合于逻辑的。但是禚老师却敢断言:“包括并大于‘河南’的‘北地’,在历史上根本没有。有的只是‘北方’、‘北国’、‘江北’等名称。从来没有用‘北地’来代替可以包括‘河南郑州’的‘北方’、‘北国’、‘江北’等称谓。”这样一来,甚至连一些比较有学问的人都产生了疑虑,究竟该信《辞海》的解释呢,还是该听禚振西老师的说辞呢?不过我们相信,大多数人还是知道,不仅《辞海》里有“北地”可作方位名词,当“北方的地方”或“北方”讲的解释,而且在中国古代的学术著作和文学作品中用“北地”来表示“北面”或“北方”的例子,是屡见不鲜的。在这里,就不必举例赘述了。

我认为,禚振西老师在其《柴窑探微》一文里,对“柴窑出北地”的考证,存在着严重的失误。其根本原因就在于她所依据的《格古要论》,应是后人以讹传讹的“麻沙本”,而不是可信度较高、镌校较精的刊印本,更不可能是在明代就已经失传了的曹昭《格古要论》的洪武初版本。对此,禚老师在其《柴窑探微》的开篇就已经承认,她说:“笔者一直想再写篇进一步论证的文章,但十多年来因查找不到明洪武版本的《格古要论》一书,此文章一直未能动笔”。可以肯定地说,明代洪武版的《格古要论》一书,是再也找不到了(后面再谈)。

《故宫博物院院刊》2006年第6期,刊登过博物馆学及陶瓷考古学博士、现供职于中国国家博物馆的孟原召先生所撰《曹昭〈格古要论〉与王佐〈新增格古要论〉的比较》的长篇论文,该文从版本、作者、体例、内容等几个方面对两书作了到目前为止,最为全面、系统、详细地比较、分析,肯定了两书的学术价值,并着重强调了王佐新增本的意义。孟原召先生在文中写道:“曹昭本目前尚无单行本问世,也没有点校本出版,现存最早刻本为万历二十六年(1598年)的《夷门广牍》本,而目前常见的本子是《文渊阁四库全书》本,台湾商务印书馆于一九八六年影印出版。”孟先生又说:“根据《四库全书总目》提要记载,曹昭本是根据衍圣公孔昭焕家藏本编修而来,而孔昭焕家藏本是何版本则没有具体记载,已不可考,但从当时《四库全书》的采纳来看,此本为当时较好的版本。曹昭《格古要论》在《四库全书》中的收录,使此书地位得以提升,也为后世学者贬斥王佐新增本奠定了基础。”孟先生还说:“王佐新增本虽然在清代被忽视,但其新增内容颇为丰富,所以近世逐渐受到重视,其版本发现和出版也有多种,现存最早刻本为天顺六年(1462年)的徐氏善得书堂刻本,目前使用较多的是《惜阴轩丛书》本,商务印书馆《丛书集成初编》根据此本刊行了铅印本;另一版本是中国书店于1987年影印出版的刻本,名为《新增格古要论》。”孟先生指出,他的这篇文章“所引王佐新增本是以中国书店影印本为主”。

笔者认为,如果禚老师手头有一部作为与曹昭同时代的王佐的《新增格古要论》的原版本,或后来的影印本,并且不报偏见,认真、仔细地研读一下这部书,或者至少把这部书的《序》、《凡例》、《目录》以及《卷之七·古窑器论》研读研读,就不会在当今的中国出现:“曹昭在《格古要论》里记载的就是‘柴窑出北地’”——“北地就是北地郡”——“耀州窑的所在地在古代曾经属于北地郡管辖”——“所以柴窑就是耀州窑”这样一番牵强附会的推论,以至于把为数众多的柴窑研究者、企业家、专家甚至当地的某些领导“忽悠”得神魂颠倒,南辕北辙地去寻找“柴窑”、研究“柴窑”、认定“柴窑,从而把柴窑的研究引上了歧途。

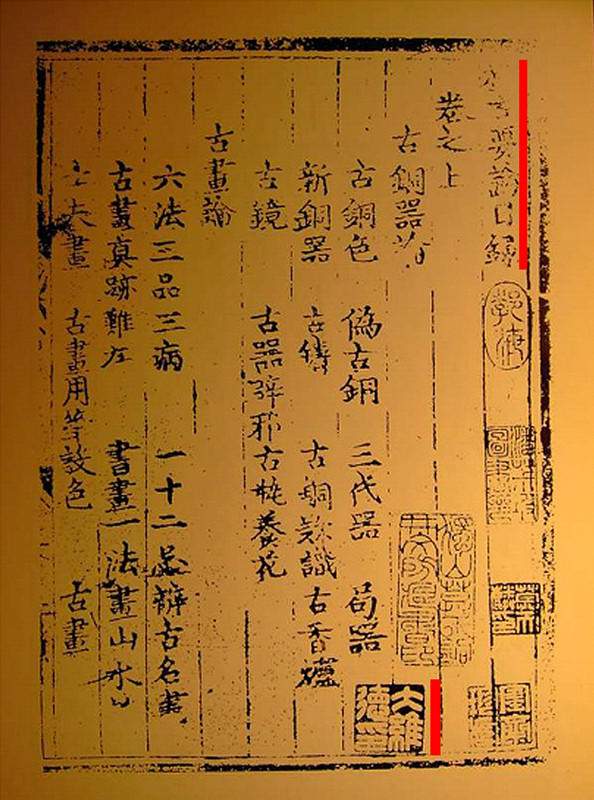

经过本人长期、多方努力,终于购得一部中国书店一九八七年四月一版一印的、全二册影印版《新增格古要论》,如图六、图七。

图六:

图七:

现结合其他资料,将本人对王佐《新增格古要论》的研究心得简述于后,供同好们教正。

王佐,字功载,江西吉水人,生卒年不详。根据明代王直所撰《抑庵文集》卷一之《世德堂记》载:“吉水王佐功载,署刑部员外郎,有名于当时”。由此可知王佐在明朝初期曾任刑部员外郎,而且在当时是一位很有名的人物。王直《抑庵文集后集》卷十五的《送王主事诗序》中还写道:“刑部主事吉水王佐功载,以勤慎著闻于士大夫久矣”。可知王佐官至刑部主事,加之做事勤慎,在当时的士大夫中是一位名望卓著的人。王直与王佐是同乡人,并同朝为官,据《明史•王直传》载,“王直举永乐二年进士”、“正统三年进礼部侍郎”、“八年升为吏部尚书,景泰时加太子太保”、“天顺六年卒,年八十四”。作为礼部尚书、太子太保的王直与其同僚、同乡的王佐是同时代人,所以王佐的主要活动也应在永乐至天顺年间。此外,王直在《四德堂记》里说:王佐“不以小成自足,而异其道之大行,以显于其亲,盖其志也”、“读书学圣贤之道”。能够得到王直这样一位官居正一品的明朝重臣如此之高的评价,足见王佐的学问与操行之高。

曹昭的《格古要论》问世以后,迎合了当时的“好古”、“格古”之风,影响颇广。但限于作者当时所见,后人发现有许多古物未能收录,于是陆续有一些好古、格古之士开始对曹昭的《格古要论》进行增补,并对原书进行重新编校。生于明代成化,历经弘治、正德、嘉靖、隆庆五朝的著名学者、大藏书家郎瑛在《七修类稿》里就明确指出:“曹氏《格古要论》中的琴论、法帖、珍宝、异石、异木、古铜、古纸、珍奇等均需增补”,“文房门亦不可不论”。

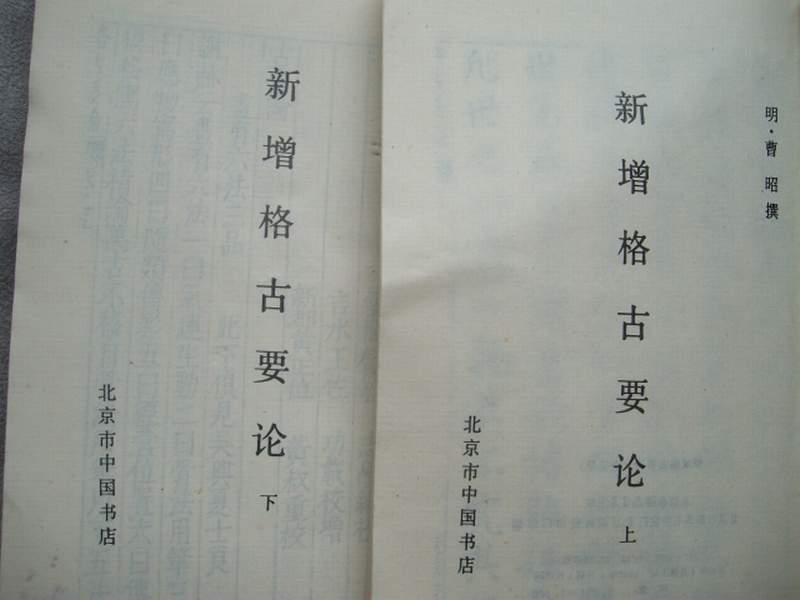

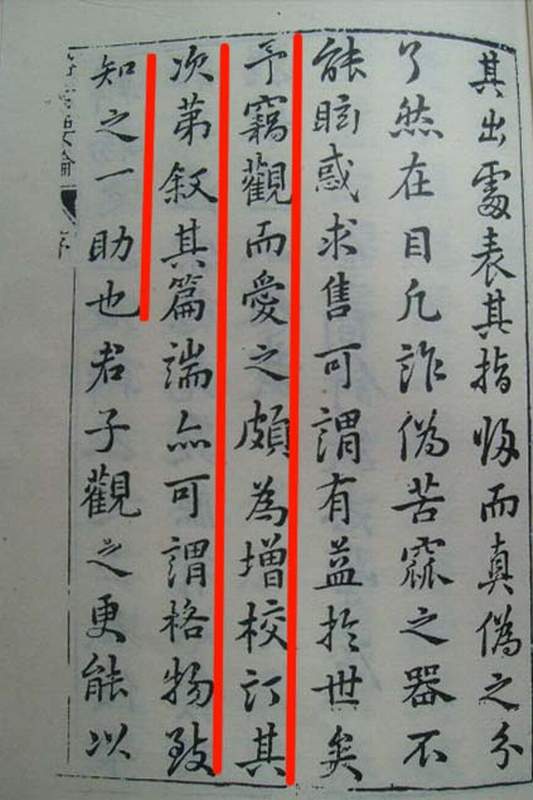

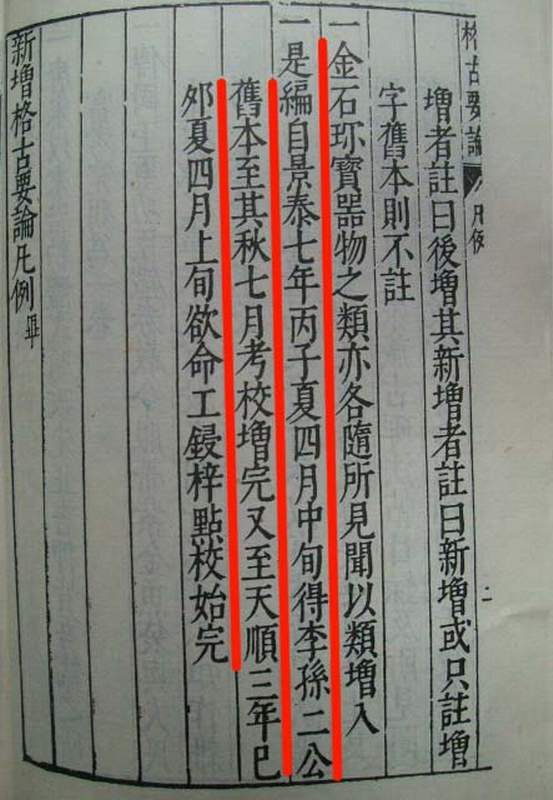

在王佐的《新增格古要论》中有三篇《序》,其中云间舒敏志学(“云间”,地名。是旧时“松江府”的别称。“松江府”的属地约相当于而今上海市的松江区。曹昭、舒志学同为松江人——笔者注)的《序》里说:“……予窃观而爱之,颇为增校,订其次第,叙其篇端,亦可谓格物致知之一助也”(见图八)。也就是说,在王佐之前的云间人舒志学,就已经对曹昭的《格古要论》进行了大量的增补、校编(“颇为增校,订其次第”);而王佐则在其《新增格古要论·凡例》中写道:“《格古要论》创始于云间曹明仲,编校于云间舒志学。是编合旧本二本而录之,亦格物致知之事也。一本得之前栾成侯公子李庄,篇目繁多,而脱误殊甚;一本得之同寅主事常熟孙纪,篇目略于前本,而脱误亦多。”(见图九);王佐在《新增格古要论·凡例》中还写道:“是编自景泰七年丙子夏四月中旬得李、孙二公旧本,至其秋七月考校增完,又至天顺三年己卯夏四月上旬,欲命工锓梓,点校始完”(见图十)。从这两段叙述中我们可以看出,王佐在增补曹昭的《格古要论》时,所依据的已经不是曹昭的原本,而是在他之前已经被人增补过的、从李庄、孙纪二公处得到的旧本。这说明与曹昭几乎生活在同一时期的王佐,也未能得到《格古要论》的最初版本;同时,我们还可以推定,《新增格古要论》的成书时间是明景泰七年(1456)至天顺三年(1459),离成书于洪武二十一年(1388)的曹昭《格古要论》已逾七十一年。

图八:

图九:

图十:

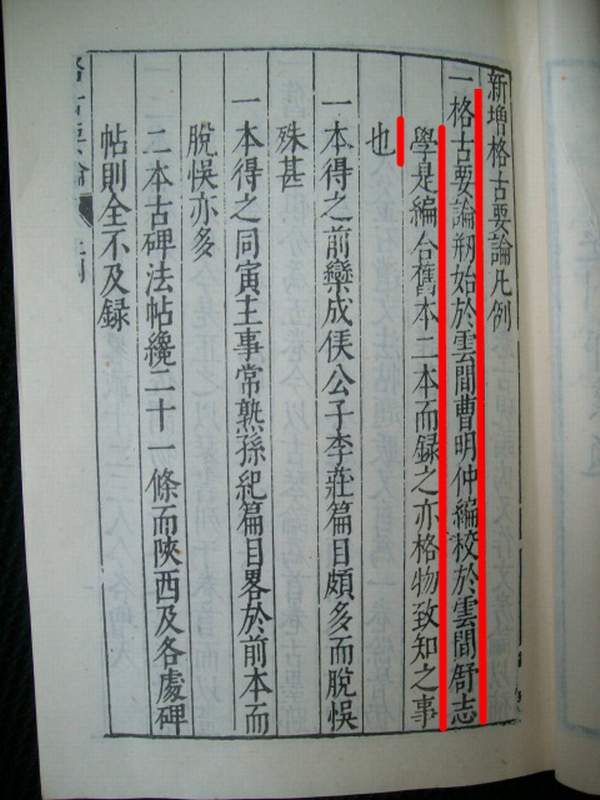

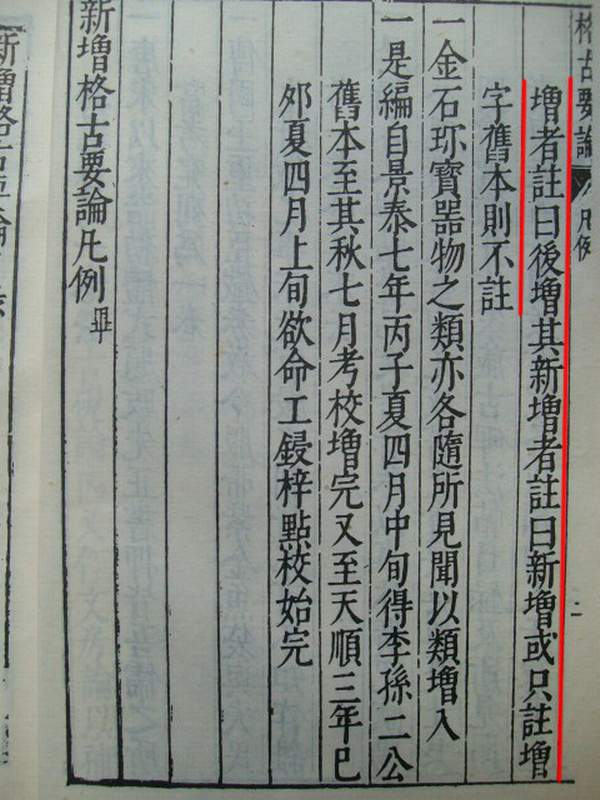

在《新增格古要论·凡例》中,王佐对自己所增补的内容,以及新增内容的编排体例都一一地、详细地加以了说明。但是,在所有这些新增内容中,绝然没有谈到他对“古窑器”有什么增补。王佐还特别强调:“增者注曰后增,其新增者注曰新增、或只注增字,旧本则不注。”(见图十一)也就是说,在他的《新增》版本里,是在他之前已经由别人增补的内容,他就标明“后增”二字;若是他自己新增的内容,就注明“新增”或“增”;如果是曹昭的原版内容,则不加标注。王佐的这几点说明,特别是“旧本则不注”,应当引起我们研究者的特别重视。

图十一:

王佐的“增者注曰后增,其新增者注曰新增、或只注增字,旧本则不注。”首先在《新增格古要论·目录》里就得到了充分的体现。

以《卷之一·古琴论》为例,在《制琴法》下面,就用小字注曰“以下俱新增”,紧接着在《焦尾琴》下注“新增”、在《古琴阴阳材》下注“增”、《纯阳琴》下注“增”、《五不弹》下注“新增”、《百纳琴》下注“后增”、《琴桌》下注“后增”、《格琴要诀》下注“新增”。也就是说在《古琴论·制琴法》里,除《百纳琴》、《琴桌》是别人增补的外,其余各条都是王佐增补的。又如,《卷之三·古墨蹟论下·古碑法帖》里,《淳化阁帖》、《绛帖》、《泉帖》、《汝帖》、《蔡州帖》、《彭州帖》、《武陵帖》、《东库本》、《赐书堂帖》等下无注,说明是曹昭原文;《潭帖》、《宋哲宗秘阁续帖》之下注“后增”,表明为别人所增补;《王鲁斋淳化帖记》、《王佐淳化阁帖考》、《王佐十七帖考》、《李靖西岳书》、《坛山石刻》、《干禄书》等下面注“新增”,表明是王佐自己所增。此外,在《夫子庙堂碑》下注“虞世南真书”、《欧阳通昭仁寺碑》下注“真书”、《颜真卿多宝寺塔铭》下注“真书”(“真书”真迹也),在《真卿座位帖稿》下注“行*”、《怀素藏真帖》下注“游丝字”、《怀素圣母帖》下注“*书”、《唐李阳冰谦卦爻辞》下注“篆、太平芜湖”、《子昂春夜宴桃李园记》下注“昆山、俱苏州府”、《唐李邑行书云麾将军碑》下注“顺天府良乡县学”、《宋克七姬权厝志》下注“苏州府陈宗文家”等等。王佐在“目录”中竟然如此详尽地标注出这些碑帖是否真迹、属于什么字体、保存或安放在何处,甚至连《宋克七姬权厝志》当时保存在“苏州府陈宗文家”都弄得清清楚楚、明明白白,并且在全书的十三卷目录中都保持了这样的风格,足见其用心之良苦、态度之诚实、考证之精细、注文之准确;也充分印证了他的同乡、同僚,官居吏部部尚书、太子太保的王直对他“以勤慎著闻于士大夫”、“不以小成自足,而异其道之大行”的高度评价。

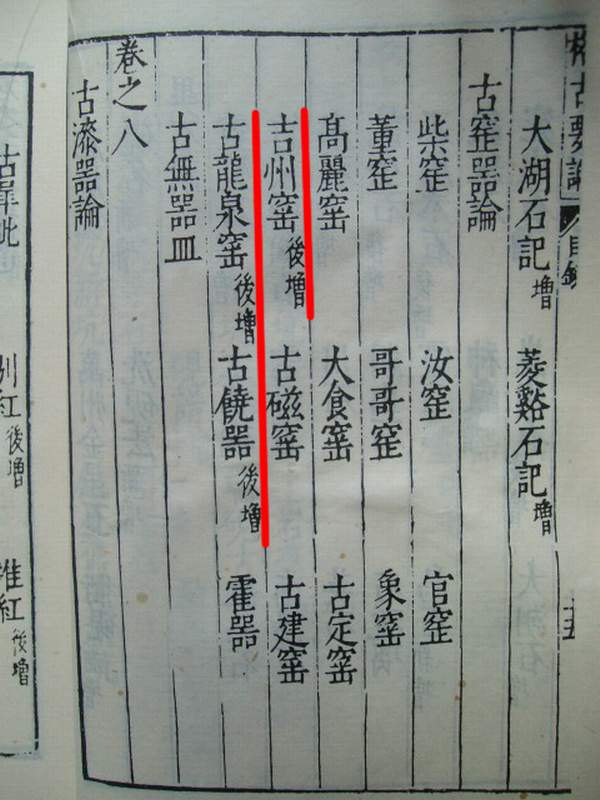

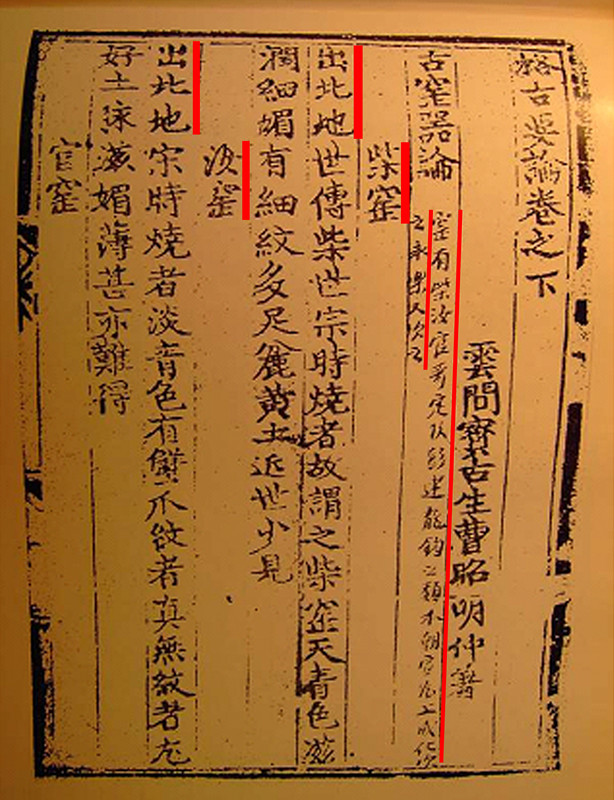

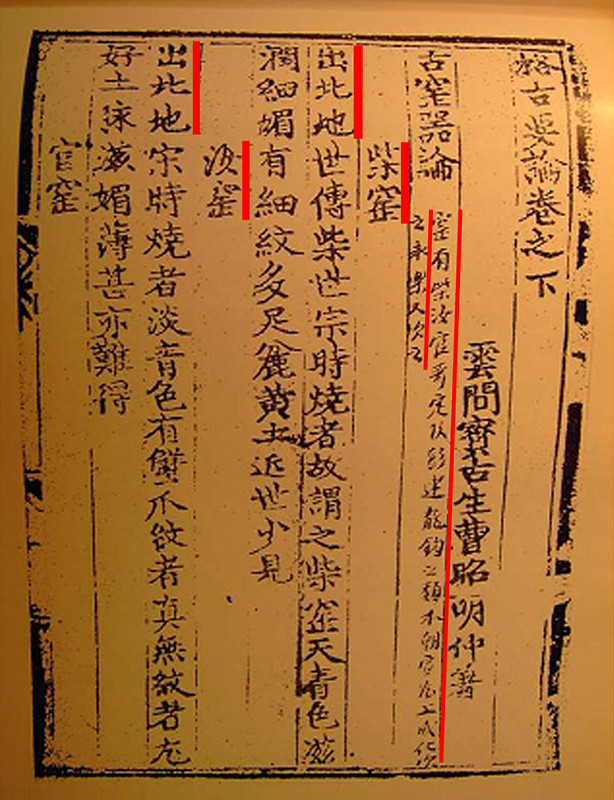

在《新增格古要论目录·卷之七·古窑器论》中,共列有十六个条目,依次是:《柴窑》、《汝窑》、《官窑》、《董窑》、《哥哥窑》、《象窑》、《高丽窑》、《大食窑》、《古定窑》、《吉州窑》、《古磁窑》、《古建窑》、《古龙泉窑》、《古饶器》、《霍窑》、《古无器皿》。在这十六个条目中,仅有“吉州窑”、“古龙泉窑”、“古饶器”后面加注了“后增”,其余各条均没有注文(见图十二)。这就说明在《古窑器论》里,除了在王佐之前有人增补了“吉州窑”、“古龙泉窑”、“古饶器”外,王佐本人并没有对《卷之七·古窑器论》作任何增补,包括柴窑在内的其余十三个都是曹昭《格古要论》中原有的条目。

图十二:

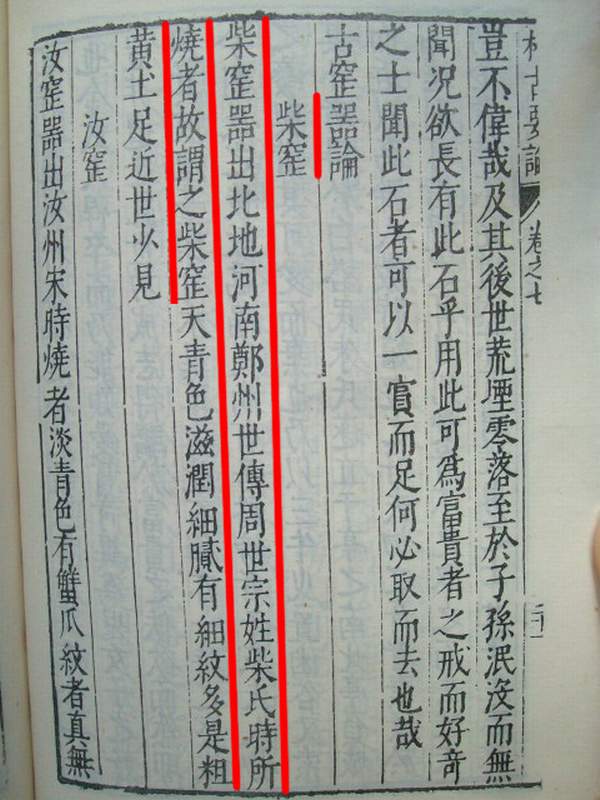

在《新增格古要论·卷之七·古窑器论》的正文里,列在第一位的也是“柴窑”,其所载原文为:“柴窑器出北地河南郑州世传周世宗姓柴氏时所烧者故谓之柴窑天青色滋润细腻有细纹多是粗黄土足近世少见”(见图十三,为保持原文风貌,笔者未按常规断句)。这就是保存在《新增格古要论》里有关柴窑记载的全部文字,既没有“后增”、“新增”、“增”之类的注文,也没有别的任何说辞,所以可以肯定:第一,《新增格古要论》中有关“柴窑”的记载,不是王佐新增的;第二,“柴窑器出北地河南郑州”,是曹昭《格古要论》的原文,“河南郑州”四字也绝非王佐或先前的其他增补者所加。

图十三:

在《新增格古要论·卷之七·古窑器论》正文里,记载的十六种古窑器中,有十种介绍了产地,谨录原文于后:“柴窑器出北地河南郑州”、“汝窑器出汝州”、“官窑器宋修内司烧者”、“古定器俱出北直隶定州”、“吉州窑出今吉安府庐陵县永和镇”、“古磁窑出河南彰德府磁州”、“建磁器出福建”、“古龙泉窑在今浙江处州府龙泉县”、“古饶器出今江西饶州府浮梁县”、“霍器出山西平阳府霍州”;此外,以姓氏命名古窑器的除“柴窑”外,还有“彭窑”,原文是:“元朝戗金匠彭均宝效古定器制折腰样者甚整齐故名曰彭窑”。从以上记载我们至少应当领悟出两个极为重要的问题:第一,在中国古代以姓氏命名的窑口,绝非“柴窑”一家,还有“彭窑”;第二,曹昭在《格古要论》里,绝不会把柴窑的产地写成“柴窑出北地”,因此把“北地”推断为“北地郡”,更是无稽之谈。因为, 在《新增格古要论》里,无论曹昭也好、后来增补的人也罢,在记载包括“柴窑”在内的十种古窑器的产地时,都是准确地、明白无误地按照当时明朝中央政府划定的政区和对治所的命名进行记载的,落实到某某古窑器出自某某府、某某州、某某县,甚至某某镇,没有一处使用了明朝之前行政区划和治所的称谓。

以对“古定器”的记载为例,曹昭所记原文为:“古定器俱出北直隶定州”。在明代,全国设置两京十三使司(“使司”,即先前所设的“省”)、140府、193州、1138县。“两京”,就是京师(北直隶)和南京(南直隶)。当时的“北直隶”统辖八府二直隶州,八府包括:顺天(今北京)、保定(今河北保定)、河间(今河北河间市)、真定(今河北正定县)、顺德(今河北邢台市)、广平(今河北永年县东南)、大名(今河北大名县)、永平(今河北卢龙县);二直隶州就是延庆州(今北京延庆县)和保安州(今河北逐鹿县)。明代定州所辖之地,宋、金、元三朝一直叫安喜县,洪武元年才改安喜县为定州。“北直隶”是明朝所设的“两京”之一,“真定府”是“北直隶”所辖八府之一,而“定州”又是明初时才设置的属“真定府”管辖的行政州,由此可以看出,曹昭记载“古定器俱出北直隶定州”,完全是严格按照明朝政府对政区的划分和治所的命名行文的。

再如,曹昭在记载“古磁窑器”的产地时,这样写道:“古磁窑器出河南彰德府磁州”。也许有人会提出质疑,磁州窑明明在河北省邯郸市的磁县,怎么跑到河南去了呢?这恰恰表明了曹昭治学之严谨、记载之准确。据《磁县历史沿革》:“磁县在春秋时属晋地······隋开皇十年(590年)置慈州(治所在今磁州),以县西九十里有磁山产磁石而得名,领滏阳、临水二县。之后两废一置。唐永泰元年(765年)复置礠州,加石字旁,以与河东慈州相区别。唐天佑三年(906年),因与河东慈州音同,改为惠州。后梁复为礠州。宋政和三年(1113年),礠州改为磁州。元末州县俱废。明洪武元年(1368年)复置磁州,属广平府。翌年改称彰德府,属河南布政使司管辖,领武安、涉县二县······”也就是说,磁州从明洪武二年(1369年)起确确实划归“河南彰德府”管辖。这就再一次证明,曹昭所记“古磁窑器出河南彰德府磁州”,是完全符合明朝政府有关政区划分和治所命名的法度的。我们还可用明代后期,历任南京刑部、兵部主事,工部屯田司主事、都水司郎中、云南布政使左参政谢肇淅所撰《五杂俎·器物》里的记载加以印证:“今俗语窑器谓之磁器者,盖河南磁州窑最多,故相沿名之。”

通过笔者的认真考证,曹昭在《格古要论》中对其它各种古窑器产地的记载,都毫无例外地完全遵照明朝中央政府对行政区划的建置与称谓进行记叙,而且其所记载的各种窑器的产地与现代科学考古的研究成果也完全吻合。为了节省篇幅,就不一一列举。所以,我们不禁要问,为什么曹昭单单在记载“柴窑”的产地时,竟一反体例,冒犯法违规、丢人失格之风险,把明朝中央政府定名为“辉州”(也就是后来所说的“耀州”)的行政区划名,写成早在800年以前就不复存在的、令大多数人定感莫名其妙的“北地郡”呢?何况,“郡”这一政区建置,在隋朝就已被废止,虽然唐代武则天称帝时,曾一度改州为郡,但很快又被废止,此后历朝历代便再也没有“郡”这个政区建置。把“北地”演绎成“北地郡”的人不知道,难道曹昭也竟会糊涂到如此地步?所以应当肯定,“北地”在这里,只能作“方位词”,当“北方”、“北面的地方”讲;“柴窑器出北地河南郑州”,就是曹昭《格古要论》的原文。

前面我们已经谈到,在王佐增补《格古要论》之前,就已经有人在《古窑器论》中增补了“吉州窑”、“古龙泉窑”和“古饶器”,而增补者也是明朝初期人。那么,这些增补的条目是否也遵照了大明王朝行政区划的建置与命名,对它们的产地予以记载的呢?我认为也很有必要在考证的基础上得出令人信服的结论。

增补的“古饶器”载:“古饶器出江西饶州府浮梁县”。据《景德镇历史沿革》:“唐天宝元年(742年),‘溪水时泛,民多伐木为梁’,改浮梁县,为上县,镇属浮梁县。······宋,改属江南东路安抚司及提点刑狱司;景德元年(1004年),设置景德镇;《宋会要辑稿》:‘江东东路饶州浮梁县景德镇景德元年置’;德祐元年(1275年)二月二十一日,元兵陷饶州。元改州为路,属江浙行中枢省江东建康道;至元十五年(1278),景德镇设立‘浮梁瓷局’,掌宫廷瓷器烧造;元贞元年(1295年),升县为州;元末,为鄱阳府,属江西行省。明,属饶州府浮梁县。洪武二年(1369),景德镇设陶厂。”也就是说,景德镇所在的浮梁县在元朝末年还属鄱阳府管辖,明初才改“鄱阳府”为“饶州府”,可见“古饶器出江西饶州府浮梁县”的记载是何等的准确,也完全是遵照明王朝对政区的设置与命名加以记载的。

又如,“庐陵”元代叫“吉安路”, “明洪武元年(公元1368年),废吉安路,置吉安府,领庐陵、泰和、吉水、永丰、安福、龙泉、万安、永新、永宁9县”;而增补者在记载“古吉州窑器”的产地时写道:“吉州窑出今吉安府庐陵县永和镇”,也是严格按照明代的政区名称予以记载的。

据《大清一统志》记载:“剑池湖,在龙泉县南五里,周三十亩,相传欧冶子铸剑于此,号为‘龙渊’,‘龙渊’因此得名。唐朝因避高祖李渊讳,改‘龙渊’为‘龙泉’。”又据《龙泉地名的由来及历史沿革》:“唐肃宗乾元二年(公元759年),龙泉建县。宋徽宗宣和三年(公元1121年)因避讳改称剑川县,属两浙路处州。元属江淮行省处州路,后属浙江行省处州府。明属浙江承宣布政使司处州府。”增补的“古龙泉窑”记曰:“古龙泉窑在今浙江处州府龙泉县”,也是完全按照明朝政区建置和命名进行记载的。

那么,曹昭在《格古要论》中所记载的“柴窑器出北地河南郑州”,又合不合符明王朝的政区划分和治所的命名呢?据《开封府志》:“明朝建立后,复置开封府。同时置河南按察使司,开封为省城、府治所在地。明代开封府辖域为4州28县,即:祥符(开封、祥符二县合并)、陈留、杞县、通许、太康、尉氏、洧川、鄢陵、扶沟、中牟、阳武、原武、封丘、延津、仪封、新郑、陈州、商水、西华、项城、沈丘、许州、临颍、襄城、郾城、长葛、禹州、密县、郑州、荥阳、荥泽、河阴、汜水。”很显然,郑州在明代就属河南按察使司的开封府管辖。曹昭,字明仲,松江(今上海市松江区)人。河南郑州对于曹昭所处的松江来说,当然属于“北地”——北面的地方、北方。他把柴窑的产地记载为“柴窑器出北地河南郑州”,无论从哪个角度讲都是必然的、正确的。更何况,《格古要论》在记载十种古窑器的产地时,其中的九种都是严格按照明王朝中央政府所划定的政区和命名进行记载的,怎么可能唯独在记载“柴窑”的产地时,使用与明朝政府行政建置与命名相悖的、在明王朝的版土中根本不存在的“北地郡”来加以表述呢?如若此,那是要触犯王法的。

清代梁同书在其所撰的《古窑器考》中记载道:“柴窑,后周柴世宗所烧,以其姓柴故名。后周都汴,出北地河南郑州,其地本宜陶也。宋政和,官窑亦起于汴、汝,亦唐河南道所辖之州。”清宣统时期的程村居士在《柴窑考证》中也说:“考柴窑,乃后周显德初年所烧窑,在河南郑州,以世宗姓柴故名,然当时只称御窑,至宋始以柴窑别之”。清代梁同书和程村居士的结论,绝非信口雌黄,而是通过考证获得的,是可靠的、也是可信的。明代大收藏家、鉴赏家项元汴,字子京、号墨林,浙江嘉兴人,生于明嘉靖四年(1525年),卒于万历二十年(1590年),享年六十六。在他所著的《历代名瓷图谱》的序言里也写道:“至于柴氏,周世宗之姓也,帝名荣,太祖帝后之侄,太祖养以为子,后嗣帝位,故亦称柴世宗。显德间,命于郑州今河南郑县建窑制瓷器,世名柴窑,以天青著名,始已窑器著名。”

故宫博物院研究员、著名古陶瓷专家杨静荣先生也曾对《格古要论》中柴窑产地的记载进行过研究,他在《传统鉴定必须与科技鉴定相结合》一文中写道:“王佐修订《格古要论》时,距曹昭成书时间仅68年,而且有传世版本为据,王佐的修订工作做得十分认真,脱文漏字的地方均已补齐,不能补的和没有确切把握的,也都注明了‘原文缺’。而王佐新增订的内容,也都注明了‘后增’、‘新增’。可以认为王佐的书完全保留了曹昭《格古要论》的原貌。《新增格古要论》柴窑条目注明:‘出北地河南郑州’,且没有‘后增’、‘新增’字样,说明该条目就是曹昭原书所载。”

我在前面已经讲到曹昭《格古要论》的洪武初版本,在明代王佐编撰《新增格古要论》之前就已经失传。那么,禚振西老师所依据的“柴窑出北地”是不是曹昭的洪武初版本呢?这个问题很重要,必须进一步加以澄清。

被赞誉为西方世界最伟大的中国艺术鉴赏家与收藏家的大维德爵士,在1936年为东方陶瓷学会撰写《汝窑评鉴》一文时,发现了一本曹昭的《格古要论》,如获至宝。后来他将曹昭这部三卷本的《格古要论》和王佐1459年增编至十三卷的《新增格古要论》翻译成英文,并取名《中国式鉴赏》(ChineseConnoisseurship)。《中国式鉴赏》在大维德去世(1964年)以后的1971年在美国出版发行。

现将《中国式鉴赏》一书中,大维德收藏的《格古要论》影印件的相关两页翻拍成照片,展示给读者,并作简要分析。

图十四是钤有中文“大维德印”的“格古要论目录”之一页:

图十五

从图十五中我们可以看到,大维德爵士收藏的《格古要论·卷之下·古窑器论》里,对柴窑的记载是:“柴窑出北地世传柴世宗时烧者故谓之柴窑天青色滋润细媚有细纹多足粗黄土近世少见”(文中的“多足粗黄土”不通,是一个病句,这是“麻沙本”常见的错误)。行文中在“北地”之后确实没有“河南郑州”四个字。据此,笔者推测,禚振西老师应《收藏家》之约撰写并刊登在2001年08期《收藏家》杂志上的《柴窑探微》一文,所依据的也许正是1971年已经影印出版的大维德1936年收藏的《格古要论》,或者禚老师自己查找、收集到的与大维德同版本的《格古要论》。

但是,我要特别提醒禚振西老师和拥趸禚老师“北地就是北地郡”的专家,以及国内外的柴窑研究者们:在这部《格古要论·卷之下·古窑器论》里,紧接着对“汝窑”的记载也是:“汝窑出北地······”。如果“柴窑出北地”——“北地就是北地郡”——“耀州曾属北地郡管辖”——“所以耀州窑就是柴窑”的推论能够成立的话;那么,我们就可以按照禚老师的推论方法推断:“汝窑出北地”——“北地就是北地郡”——“耀州曾属北地郡管辖”——“所以耀州窑就是汝窑”。如若此,在中国的古陶瓷领域里就会发生一次大“地震”,掀起一场轰轰烈烈的为汝窑器产地正名,把汝窑的产地搬到耀州去的大“运动”。到时候不但柴窑器的产地是耀州窑,汝窑器的产地也就是耀州窑了。真不知道,禚振西老师在考证时,为何只关注了“柴窑出北地”,却忽视了“汝窑”也是“出北地”呢?(有必要告诉禚振西老师,大维德爵士在他的《中国式鉴赏》里,把“柴窑出北地”翻译成英语的意思就是“柴窑制造于中国北方(The North)”。也就是说,大维德爵士没有把“北地”理解为“北地郡”,而是“中国北方”。)

还必须指出,大维德爵士收藏的和禚振西老师所依据的这部《格古要论》,在其“古窑器论”的下面有一段文字,原文是(为了阅读方便,本人为其断了句):“窑有柴、汝、官、哥、定、?、彭、建、龙、钧之类,本朝宣德上、成化次之、永乐又次之。”在曹昭洪武版的《格古要论》里,竟然出现“宣德”、“成化”、“永乐”,实属“穿越时空”、滑天下之大稽!众所周知,曹昭的《格古要论》成书于洪武二十一年(1388),较“永乐”早37年,较“宣德”早48年,距“成化”更早百年之久。在曹昭的书里,怎么可能出现对他之后的“永乐”、“宣德”、“成化”三朝瓷器优劣评价的记载呢?大维德爵士虽然很伟大,但他毕竟是外国人,他对中国的古籍不一定谙熟,于是误将他收藏的那部《格古要论》当成了曹昭的洪武初版本,是情有可原的;禚振西老师是著名的考古专家,难道也读不懂那段并不深奥的古籍文字吗?

据上所述,笔者断定:大维德爵士收藏的《格古要论》和禚振西老师所依据的《格古要论》,绝不是曹昭洪武版的《格古要论》,而是景泰七年王佐《新增格古要论》成书之后、甚至晚于明成化之后,唯利是图的书商所刊印的、在当时市面上流行的《格古要论》“麻沙本”,是不足为据的。“柴窑出北地”不是曹昭《格古要论》的原文,只有“柴窑出北地河南郑州”才是曹昭洪武版《格古要论》的原文。

我们不妨再把《新增格古要论》中曹昭有关“柴窑”和“汝窑”的记载,及大维德爵士收藏的《格古要论》中有关“柴窑”和“汝窑”的记载放到一起,认真、仔细地对比分析,便可知道究竟哪个更正确、更可靠、更能作为我们研究的依据。

《新增格古要论》的记载:“柴窑器出北地河南郑州”,“汝窑器出汝州”。

大维德收藏的《格古要论》的记载:“柴窑出北地”,“汝窑出北地”。

最后,笔者欲以最近发表的一篇题为《读吕成龙先生<北京人民大会堂“第二届中国柴窑文化高层论坛”学术研讨会总结发言>之后》的文章里的几段话,来结束这篇太长、也太啰嗦的文章:

“‘柴窑就是耀州窑’的戏,唱得很大、也很热闹。其规格之高、声势之壮,足以让国内外持不同观点的柴窑研究者望而却步、皈依‘禚门’。但是,可以肯定,这个‘南辕北辙’的荒唐之举,必将以失败而告终,遗笑天下!”

“ 拜读了吕成龙先生代表与会专家所作的《北京人民大会堂‘第二届中国柴窑文化高层论坛’学术研讨会总结发言》后,本想给吕先生写一封公开信,有理有据地给他(们)提个醒、泼一点冷水,但又觉得时间宝贵,该做的事情还很多,简单说几句就可以了。”

“吕先生在总结发言中说:‘与会专家一致认为:从目前所掌握的文献和实物资料看,在众多柴窑说法中,唯有五代末北宋初耀州窑天青釉瓷器中的精品与文献中有关柴窑瓷器特征的描述相符合’,并提出‘我们深信,只要大家以文献记载为依据,以历史事实为印证,以北地生产为线索,以天青实物为证据,以窑址考古为依托,运用对比分析、逐一排除方法,柴窑这一千古之谜一定会在不远的将来被揭开。’ ”

“可敬的专家们,你们一定要明白你们的身份和肩负的责任。不深入学习、不刻苦钻研、不广泛收集、关注国内外柴窑研究者的信息和成果,凑热闹、瞎起哄,后果是不堪设想的!如果你们坚持“柴窑出北地”,就是曹昭《格古要论》的原文,于是肯定“耀州窑就是柴窑“;那么,你们就必须同时肯定,在同一本书、同一页仅隔三行字的“汝窑出北地”——“耀州窑也就是汝窑”,并且提出能让全中国、全世界的人们都口服心服的确凿证据。否则,你们的这出戏注定是唱不下去的,对国家、对民族、对人民、对历史也是无法交待的。”

“要研究柴窑,我认为至少应该做到:除了对历朝历代有关典籍对柴窑的记载进行系统地学习、深入地研究外,还应学习、了解一些五代的历史,至少要读一读由宋太祖诏令、当朝宰相薛居正监修的《梁唐晋汉周书》(即“旧五代史”)之《卷一百一十》至《卷一百二十》,以及欧阳修编撰的《五代史记》(即“新五代史”)里的《周本纪第十一·太祖》、《周本纪第十二·世宗、恭帝》等史实;重点应对目前国内外尚存的曹昭《格古要论》的各种版本(原版在明代王佐之前就已经失传)进行研读,尤其要重视对中国书店一九八七年刊印的王佐《新增格古要论》影印本中的《序言》、《凡例》、《目录》以及《卷之七·古窑器论》的研读与考证; 除此而外,对‘北地郡’、‘耀州’以及‘同官’的历史沿革,历代封建王朝对政区的划分、治所的命名以及实际使用中的法律、法规还要有所了解。否则,是谈不上研究柴窑的。不实事求是、不尊重历史、浅尝辄止、不求甚解、偏听偏信、盲目崇拜,只能把柴窑的研究引向歧途!”

二0一三年四月二日

----签名档 --------------------------------------------------------

德藏收藏网欢迎您!

|

| Posted:2015/3/15 15:20:50 | |

|